Поселение датируется ранним железным веком. Открыто экспедицией Воронежского университета в 1994 г. Выявлено на участке берегового плато, занятом II Лысогорским курганным могильником (см. рис.1; 13).

Поселение расположено на краю плато, высота которого над уровнем водохранилища 50 м. Судя по распространению керамики, размеры поселения не менее 100 х120 м. Территория памятника поросла лесом. Имеются перекопы военного времени.

Культурный слой имеет толщину 0,5 м и состоит из супеси. Материк - глина. В шурфах 1 и 2 найдены обломки миски и восемь стенок лепных горшков раннего железного века, в том числе одна с "рогожной" поверхностью, а также кость животного.

Памятник открыт в ходе работ по теме. Исследовался раскопками под рук. Ю.Д. Разуваева в 1993 г., когда были вскрыты две насыпи. В результате шурфовки 1994 и 1995 гг. на территории могильника выявлено наличие слабо насыщенного культурного слоя, содержавшего свидетельства раннего железного века (объект 7).

Могильник находится в 0,8 км к север-северо-западу от санатория им.М.Горького. Занимает возвышенный участок берега реки, размеры которого 250x300 м. Территория могильника с востока ограничена склоном правого берега р.Воронеж, а с юго-запада - большой балкой. Крайние курганы находятся примерно в 60 м от курганов славянского Лысогорского могильника. Территория поросла лесом, на ней имеется значительное количество перекопов и котлованов периода Великой Отечественной войны.

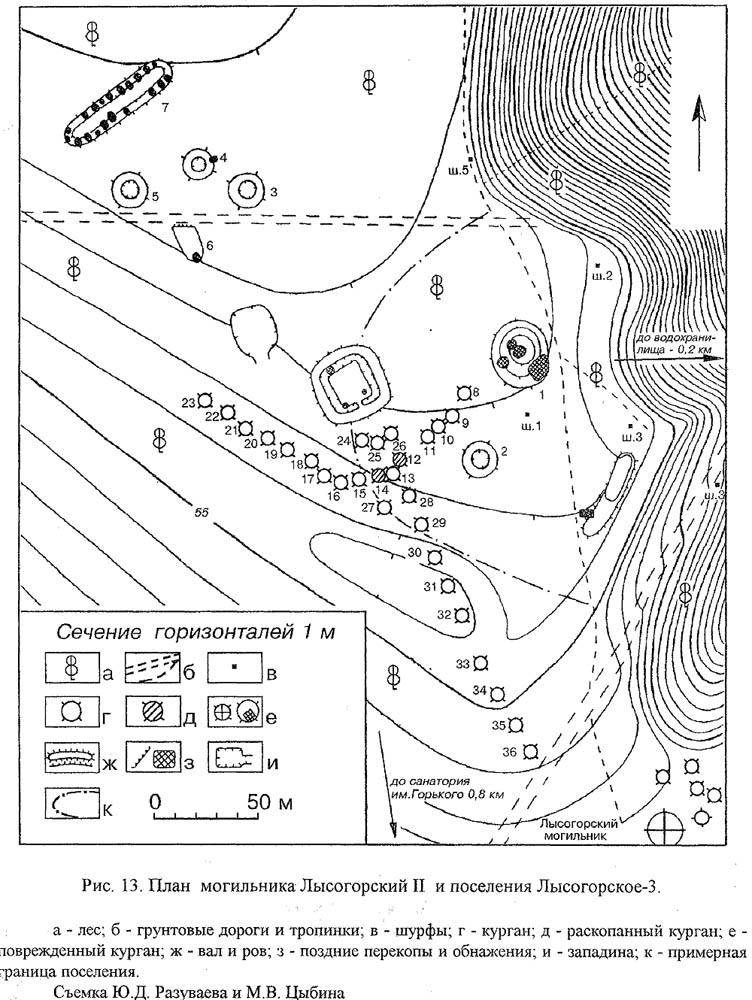

Могильник представляет собой группу курганов и сооружений, видимо, культового характера (рис. 13).

Наиболее крупным является курган 1, диаметр которого 28 м, высота достигает 2,8 м. Его насыпь в значительной степени разрушена поздними перекопами. Из нее происходят фрагменты керамики эпохи бронзы и раннего железного века.

В 50 м западнее располагается культовая площадка. Она подквадратной формы. Размеры в пределах 15x15 м. Площадка с внешней стороны ограничена валом и рвом (по основанию вала размеры сооружения 33x33 м). Углами она ориентирована по сторонам света с угловым смещением в 15-20°. Вал имеет ширину 5 м ( по углам - несколько меньше). Его высота от современной дневной поверхности составляет 0,35-0,4 м. Ров шириной 4 м, глубиной 0,45-0,55 м.

В центре юго-восточной стороны площадки находится вход, фиксирующийся по перемычке во рву шириной 2,5 м.

На площадке и во рву есть три поздних перекопа.

Южнее площадки располагаются 29 курганов диаметром 6-7 м, высотой 0,3-0,5 м. Одиннадцать насыпей (25, 13, 28-36) составляют цепочку, начинающуюся в 15 м от входа на площадку и тянущуюся по одной линии с ним на 160 м. Четко выдержан принцип расположения насыпей в створе входа. К началу этой цепочки с двух сторон примыкают остальные курганы. Причем пятнадцать насыпей (курганы 8-12, 14-23) огибают культовую площадку с юга по дуге, общая протяженность которой около 145 м.

Раскопки двух небольших насыпей (курганы 12 и 14) показали, что их насыпи состоят из супеси темно-серого цвета. Материк - глина. Курган 12 имел диаметр 6 м, высоту 0,36 м от уровня погребенной почвы, представлявшей собой светло-серую супесь толщиной 0,2 м. Курган 14 имел диаметр 7 м, высоту 0,6 м от уровня погребенной почвы. Мощность погребенной почвы в пределах 0, 25 м. В насыпях обоих курганов встречались фрагменты керамики раннего железного века. Погребения отсутствовали.

Не исключено, что культовая площадка и группа примыкающих к ней небольших курганов относятся к сарматскому времени.

На расстоянии 20 м от северо-западного угла святилища находится обширное углубление, имеющее размеры 20x25 м, при глубине до 1,4 м. Не исключено, что здесь выбиралась земля для сооружения курганов 8-36, в сторону которых направлен пологий спуск в котлован.

На северо-западном крае могильника находятся два валообразных сооружения (6 и 7) и три округлые насыпи (3-5). Еще одна округлая насыпь (2) расположена недалеко от большого кургана 1.

Одно валообразное сооружение имеет длину 18 м, ширину 10 м, высоту 0,5 м. Оно частично разрушено грунтовой дорогой, проходящей по просеке. Другое сооружение имеет длину 57 м, ширину 14 м, высоту около 1,5 м. Оно в значительной степени разрушено котлованами военного времени.

Округлые насыпи имеют диаметр 15-17 м, высоту 0,3-0,4 м. Их верхняя часть уплощена и понижается в центре. Назначение и датировка валообразных сооружений и округлых насыпей пока не ясны. Подъемный материал относится к скифскому времени.

В юго-восточной части могильника, у края берегового склона, выявлен вал неизвестного назначения. Его длина 40 м, ширина 8 м, высота 0,5-0,7 м.

Рекомендована единая для могильника и расположенного здесь же поселения Лысо-горское -3 (пункт 7) охранная зона, включающая территорию размерами 260 х 320 м (см. рис.1).

Находится в северной части Лысогорского могильника (см. рис. 11). О наличии здесь более раннего, чем могильник поселения исследователи писали неоднократно.

Поселение впервые зафиксировано экспедицией Воронежского университета при обследовании Лысогорского могильника в 1952 г. по остаткам разрушенной береговым обнажением славянской полуземляночной постройки. Тогда были выявлены остатки печи каменки, обломки лепных сосудов. Культурный слой толщиной 0,2 м с находками славянского времени прослежен и в 1961-1962 гг. С поселением могло быть связано и бескурганное погребение, встреченное при раскопках могильника. Заметим, что использование территории Лысогорского могильника в сельскохозяйственных целях до его возникновения установлено палеопочвенными исследованиями отдельных курганов. Судя по полученным ранее материалам, поселение, по времени предшествующее возведению курганов Лысогорского могильника, относится к кругу славянских древностей .

В 1994 г. с целью определения границ поселения в разных местах на территории могильника было заложено 4 шурфа. Однако слоя славянского поселка в площади большинства из них выявить не удалось. Только в шурфе 3, располагавшемся у северного края могильника, выявлен слой серой супеси толщиной 0,45 м, откуда происходит фрагмент стенки лепного сосуда, В продолжение этих работ в 1995 г. на двух участках длиной 3 м каждый проведена зачистка обнажения берегового склона. Наличие культурных остатков зафиксировано именно в северной части мыса, где мощность слоя, состоявшего из серой супеси, достигала 0,35 м. Здесь встречены небольшие фрагменты лепной керамики--и отдельные обломки костей животных.

Как представляется сейчас, славянское поселение занимало лишь часть мыса. Культурный слой поселения, по-видимому, в значительной степени разрушен при сооружении курганов Лысогорского могильника. Примерные размеры поселения могут быть ограничены площадью 40 х 150м.

Могильник относится к памятникам боршевского типа и датируется последними веками I тыс. н.э. Памятник находится на государственной охране. В распоряжении исследователей до недавнего времени имелся глазомерный план могильника, на котором было отмечено около 200 курганов. Инструментальный план могильника снят в основном в 1995 г. В 1996 г, этот план доработан, а в самом могильнике вскрывается одна курганная насыпь и предприняты шаги, направленные на предотвращение разграбления отдельных курганов.

Могильник известен с конца XIX в. Первые раскопки курганов проводил секретарь Воронежского губернского статистического комитета Л.Б. Вейнберг. Под рук. А.И. Мартиновича в начале XX в. статистическим комитетом и Воронежской ученой архивной комиссией были раскопаны 11 насыпей. Три кургана в могильнике вскрываются в 1924 г. сотрудником Воронежского областного краеведческого музея Д.Д. Леоновым.

В 1928 г. один курган исследован экспедицией ГАИМК под рук. Г.Ш. Ефименко. П.П. Ефименко и П.Н. Третьяков отметили, что сильная облесенность территории могильника не только препятствует съемке плана, но и затрудняет оценку количества курганов. Местонахождение всех указанных курганов сейчас не фиксируется. Позднее на территории могильника сотрудником Воронежского музея Н.В.Валукинским была выявлена могильная яма с остатками славянского трупосожжения.

С 1960-х гг. исследования памятника ведет экспедиция Воронежского университета, которой до проводимых по данной теме работ было раскопано 29 курганов. В 1965, 1967 гг. работы велись под руководством А.Н. Москаленко. Но основные работы здесь осуществлены в 1973, 1978-1980, 1985 гг. под рук. A.З. Винникова. Полученные материалы опубликованы .

На инструментальном плане могильника занесено 237 курганов (рис.11). На этом плане сложно выделить курганы, исследовавшиеся в конце XIX - первой четверти текущего столетия. Общее же число курганов в могильнике было значительно большим. Показательно, что курганные насыпи, концентрируясь на территории, примыкающей к реке, спускаются по пологому склону мыса .почти до его основания. На площади могильника улавливается свободная от насыпей площадка, разделенная ровиком, происхождение которого неясно.

Могильник расположен на поросшем лесом правобережном мысу ("Лысая гора"), высота которого над уровнем водохранилища превышает 50 м. Занимает территорию, максимальные размеры которой 160 х 550 м (рис. 11).

Большинство насыпей имеют диаметр 6-8 м, высоту 0,8-1,5 м. Следует оговориться, что из-за расположения многих курганов на склоне их высота с разных сторон разная. Возле некоторых курганов прослеживаются следы ровиков. Насыпи состоят из супеси (материк -песок). Под ними содержатся остатки трупосожжений, деревянные погребальные конструкции, керамические сосуды.

Особо подчеркнем, что ряд курганов отличается более крупными размерами (курганы 76, 85, 94 и некоторые другие). Их диаметр достигает 13 м, а высота превышает 2 м. Причем ни один из больших курганов не изучался раскопками.

Своими размерами выделяется один из разрушенных курганов (N 233) в северной части могильника (диаметр 17 м, высота более 2 м). Не исключено, что он относится к более раннему времени по отношению к насыпям, возведенным в последние века I тыс. н.э.

В ходе выполнения темы в 1995 г. совместно со специалистами-почвоведами во главе с Б.П. Ахтырцевым и другими исследователями проведены работы на насыпи исследовавшегося в 1985 г. кургана 193/26 (зачистка почвенного разреза с отбором образцов для лабораторного анализа).

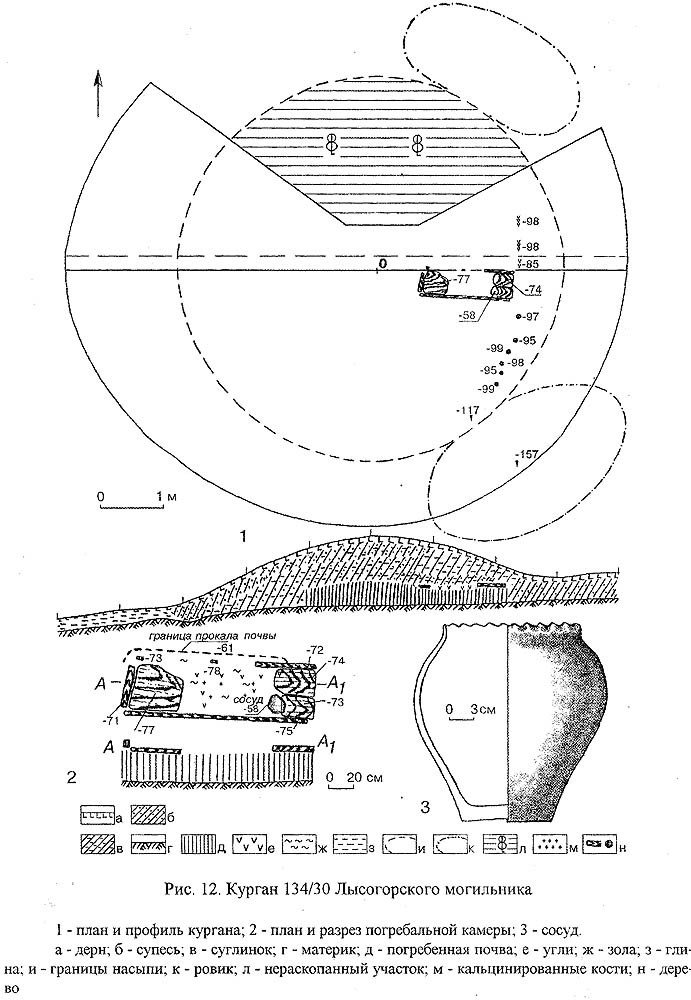

В 1996 г. под рук. М.В. Цыбина раскопан курган 134/30. Он расположен в центральной части могильника, ближе к его западному краю. Диаметр кургана 6,25 м, высота 1,07 м. Ровики в виде овальных углублений прослежены с северо-восточной и юго-восточной сторон насыпи. При раскопках изучалась и примыкающая к кургану площадь (рис. 12, 1). Часть северной полы кургана заросла крупными деревьями и оказалась недоступна для раскопок.

Насыпь кургана состоит из супеси и суглинка. В ней встречены отдельные фрагменты лепной славянской керамики и кость животного. Выделяется слой погребенной почвы (серая супесь) толщиной до 0,4 м.

В восточной части кургана на слое погребенной почвы выявлена деревянная погребальная конструкция (рис.12, 2). Она представляла собой деревянный помост размерами 0,39 х 1,49 м. В западной части фиксировались остатки плахи размерами 0,36 х 0,43 м при толщине 2-3 см. В восточной части - две плахи-доски, примыкавшие друг к другу. Южная имеет размеры 0,17 х 0,27 м, толщину 4-5 см, северная - 0,2 х 0,34 м, толщину 4,5 см. В центральной части помоста плахи не сохранились. По периметру помоста уложены деревянные бруски. С южной стороны брусок имел длину 1,48 м и прямоугольное сечение размерами 3,5-4 х 4см. С западной стороны брусок имел длину 0,34 м, прямоугольное сечение размерами 5-5,5 х 6 см. С северной стороны брусок сохранился частично, он имел прямоугольное сечение 3-4 х 5см. С восточной стороны брусок отсутствовал. В целом общие размеры конструкции 0,47 х 1,55 м.

Деревянная конструкция сгорела. Причем под помостом следы прокала отсутствуют, в то время как над ним слой почвы прокален до 10 см. В западной части толщина прокала почвы составляет 4-5 см, а в восточной - 8-10 см. В северной части фиксируется линия прокала почвы. Она начиналась с отметки - 61 см, в то время как верхняя поверхность северного бруса имеет нивелировочную отметку -72 -78 см. Надо думать, что зажженный помост был засыпан землей. В восточной части помоста лежал сильно деформированный от воздействия температуры горшок, в котором находились кальцинированные кости (рис. 12, 3). Высота горшка 23 см, диаметр верха 16 см. По краю венчика он орнаментирован пальцевыми защипами. Отдельные кальцинированные кости найдены на помосте вне горшка.

В восточной части кургана зафиксированы плохо сохранившиеся остатки столбовой оградки. Это нижние части шести вкопанных в почву столбиков диаметром до 10 см. Расстояние между столбиками до 0,3 м. Они сохранились на высоту до 10 см. Линия столбиков находилась к югу от восточного края деревянной конструкции. К северу от восточного края деревянной конструкции зафиксированы остатки трех плашек, причем ближняя к погребальной конструкции находилась в вертикальном положении.

Сохранность памятника следует оценить как неудовлетворительную. На примыкающей к курганам территории имеется множество перекопов как военного времени, так и современных. Перекопами, в том числе и грабительскими шурфами нарушена значительная часть курганных насыпей. Продолжается разрушение части курганов береговым обнажением. Подчеркнем, что памятник находится на государственной охране. Рекомендуемая охранная зона охватывает территорию размерами 240 x 560 м.

Курганный могильник впервые исследовался в 1928 г. экспедицией ГАИМК под ру П.П.Ефименко. Тогда было раскопано два кургана в западной части могильника. Отмети что в могильнике в те годы насчитывалось 25 насыпей. План могильника не снимался, описании памятника отмечено лишь, что курганы располагались двумя неправильными рядами. В 1982 г. один курган был изучен отрядом экспедиции ВГУ под рук. A.3. Винникова. В соответствующей публикации отмечалось, что в могильнике к 1982 г. осталось 6 насыпей .

В ходе выполнения темы в 1995 г. было осуществлено обследование современного состояния могильника и снят инструментальный план памятника, в результате чего внесены существенные коррективы в представления о степени его сохранности. А в 1996 г, под рук. М.В. Цыбина в могильнике вскрыта еще одна насыпь.

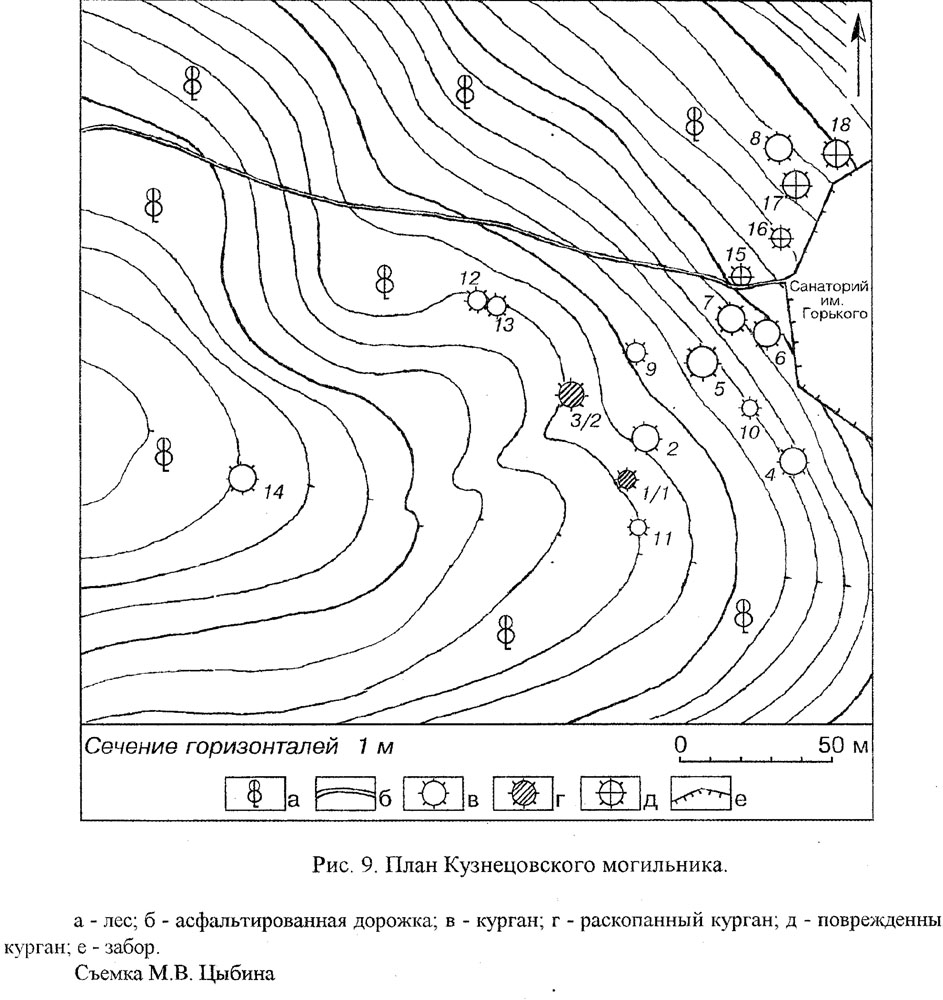

Могильник расположен на склоне правобережной террасы на территории, непосредственно примыкающей к санаторию им. М.Горького (рис. 9). В ходе строительных работ недавнего времени могильник оказался в значительной степени разрушенным.

Судя по публикациям, насыпи в своем большинстве имели диаметр 11 м, высоту около 1,5 м, были окружены ровиками. Под ними содержались остатки трупосожжений в виде скопления кальцинированных костей, угля и золы, а также керамические сосуды.

В результате работ последних лет установлено, что в могильнике насчитывается 18 насыпей. Хорошо сохранилось семь насыпей, имеющих типичные для славянских курганов размеры (на плане - курганы 2-8). Что касается кургана 1, то он раскопан в 1982 г. Диаметр этих курганов 8-10 м, высота - около 1,5 м. Еще четыре насыпи подобных размеров (курганы 15-18) находятся около забора, ограждающего территорию санатория. Они в разной степени разрушены.

Кроме того на территории могильника фиксируется наличие шести курганных насыпей, отличающихся меньшими размерами (NN 9- 14). Их диаметр 6-8 м, высота - до 0,3 м. Ровики вокруг этих насыпей отсутствуют. Не исключено, что эти курганы могут относиться к сарматскому времени. Но раскопок такого рода насыпей не производилось.

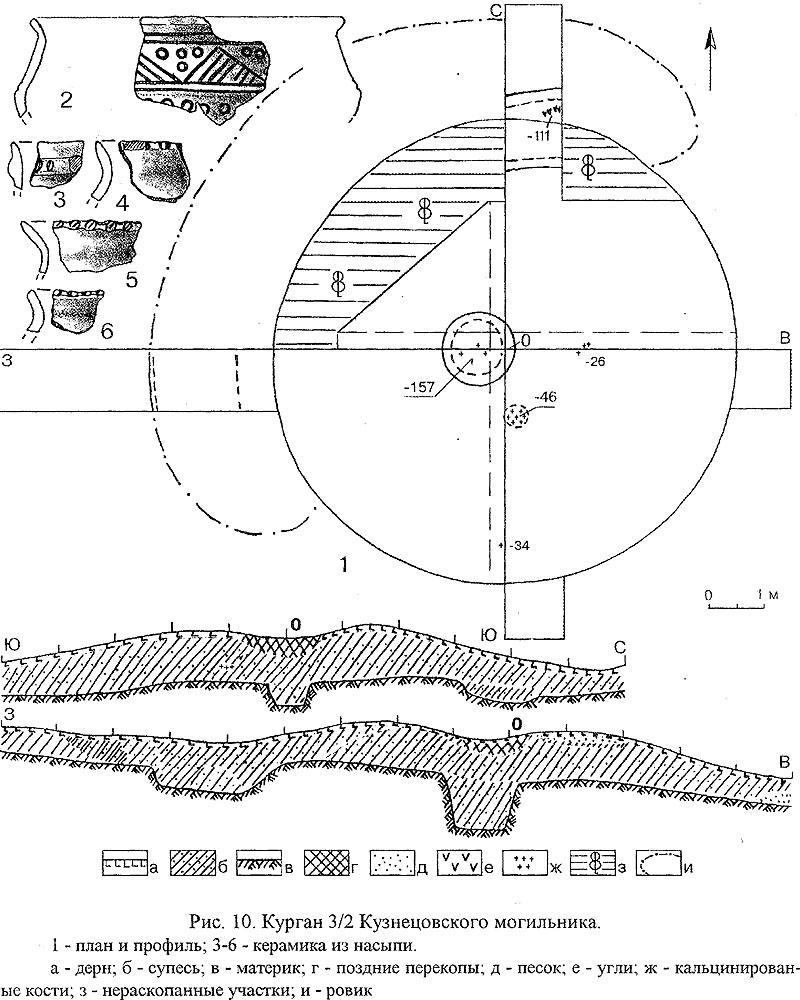

Исследованный в 1996 г. курган 3/2 имел диаметр 8 м, высоту - 0,95м. В центре кургана - перекоп диаметром 1,3 м, глубиной 0, 35м. С северной, северо-западной и западной сторон кургана имеется ровик.

Курган исследован с оставлением двух бровок по линиям Ю-С и 3-В (рис. 10,7). Кроме того, траншеей шириной 1м исследован и ровик. Насыпь кургана сложена из супеси. В ней на разных глубинах встречены единичные обломки сосудов: венчик от горшка воронежской культуры эпохи бронзы (рис. 10,3), фрагмент острореберного сосуда срубной культуры (рис. 10,2); два венчика от лепных горшков раннего железного века ( рис. 10, 4J); венчик от славянского горшка конца 1 тыс.н.э. (рис. 10,6); более двадцати неорнаментированных фрагментов от лепных горшков раннего железного века и конца 1 тыс. н.э. Наличие в насыпи кургана фрагментов керамики эпохи бронзы и раннего железного века позволяет говорить о существовании на месте могильника поселений предшествующих эпох.

Уровень погребенной почвы под насыпью определяется только по местоположению погребения. Оно зафиксировано на глубине - 0,46 м от нулевой точки в 1 м к югу от центра кургана. Кальцинированные кости находились на участке диаметром 0,4м. Толщина слоя почвы, содержавшего кальцинированные кости, - 5 qm. В районе скопления костей углей и золы нет. Отдельные кальцинированные кости встречались и на других участках в площади кургана.

Под центром насыпи при зачистке материка выявлено пятно ямы. При его зачистке найден мелкий фрагмент черепа и фрагмент стенки сосуда эпохи средней бронзы. Диаметр ямы 1,3 м, глубина в материке 0,9 м. Заполнение однородное - серая супесь. В заполнении ямы на разной глубине встречены кальцинированные кости, угольки и невыразительный обломок стенки сосуда. Не исключена связь ямы с курганом.

Изучение ровика дало следующие результаты. С северной стороны от насыпи его ширина составляет - 1,3 м, глубина в материке - 0,25 м. Заполнение - темная, слоистая супесь. В заполнении встречены фрагменты керамики конца 1 тыс. н.э., угольки, остатки сгоревшей плашки. С западной стороны насыпи ровик имел ширину 2,2 м, глубина в материке до 0,5м. Заполнение - супесь. Здесь встречены отдельные фрагменты лепной керамики.

Предложено выделить охранную зону размером 150 х 230 м, в пределах которой должны быть запрещены любые строительные работы (см. рис. 1). Учитывая тот факт, что часть курганов могильника оказалась уничтоженной в недавнее время при возведении корпусов санатория им. М. Горького, необходимо заключение соответствующего охранного обязательства с администрацией санатория.

Памятник ранее не был известен, открыт в 1995 г. Тогда же здесь были проведен съемка инструментального плана, сбор подъемного материала и обследованы обнажени слоя.

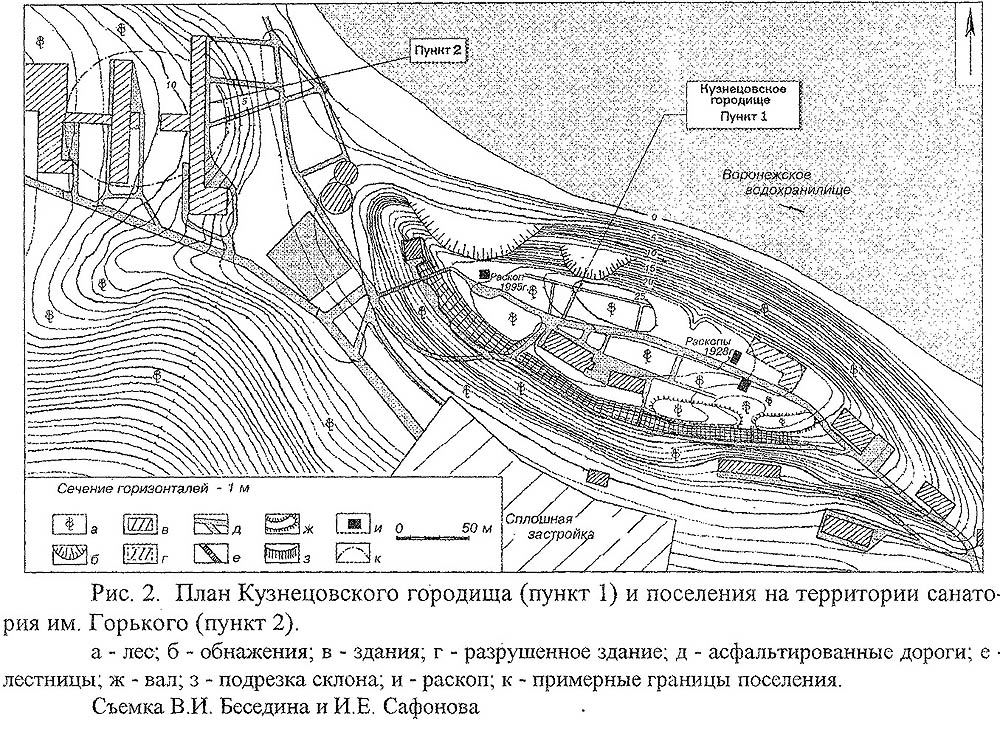

Поселение расположено также на территории санатория им. М. Горького в 0,18 кг к северо-западу от Кузнецовского городища. Оно занимает мысовидный участок надпей менной террасы правого берега р.Воронеж, возвышающийся над уровнем воды в водохра нилище на 8-13 м (см. рис.2). Примерные размеры поселения 95 х 115 м (определены по распространению подъемного материала и особенностям рельефа местности). Подъемны материал включает один венчик и стенки лепных сосудов раннего железного века.

Культурный слой поселения в значительной степени разрушен в результате строительных работ. Здесь размещаются три корпуса санатория, проложены подземные коммуникации, разбиты клумбы, имеются асфальтовые дорожки. С целью предотвращения окончительного разрушения памятника рекомендуется выделение охранной зоны 110 х 120 м (см. рис 1), в пределах которой должна быть ограничена хозяйственная деятельность.

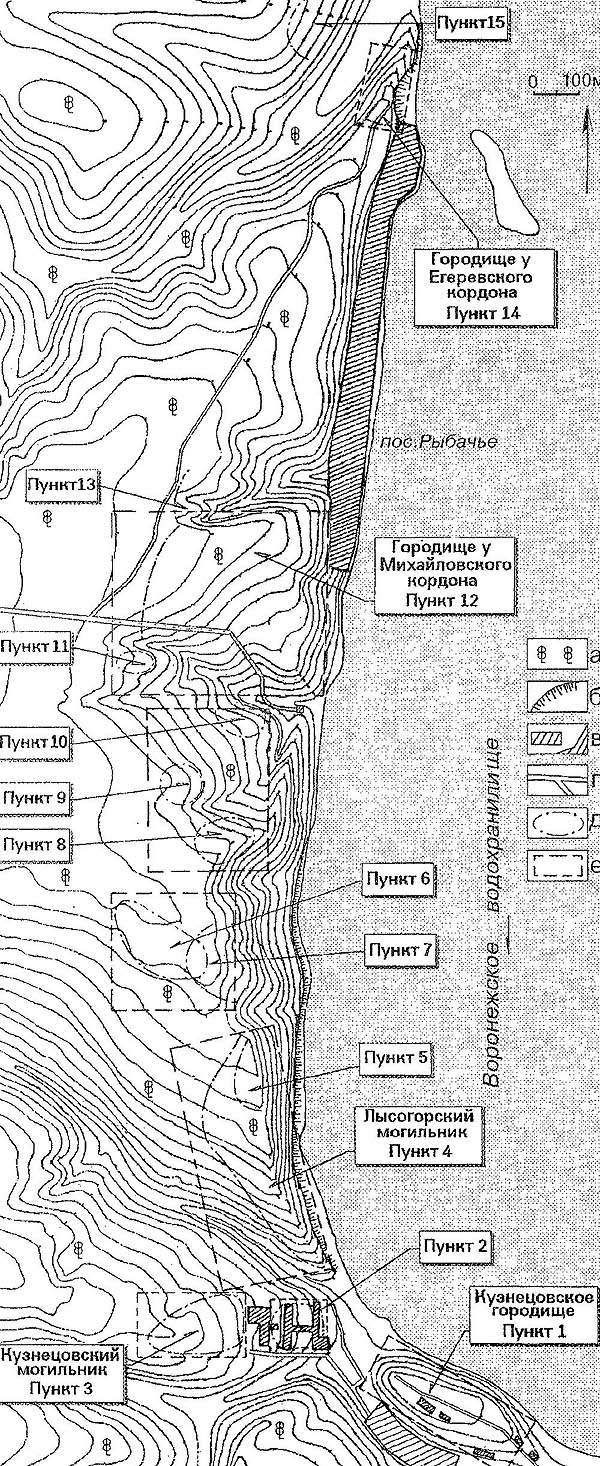

К настоящему времени на южном участке известно 15 памятников археологии (рис.1)

Городище впервые обследовалось в конце XIX в. Е.Л.Марковым и Л.Б.Вейнбергом и названо ими "Казарским". Тогда же Е.Л.Марковым был выполнен рисунок общего вида памятника. В 1901 г, городище обследовал С.Е. Зверев в связи со случайным обнаружением здесь остатков погребения.

Раскопки памятника проводились экспедицией ГАИМК под руководством П.П.Ефименко в 1928 г. Тогда в двух раскопах (65 кв.м и 70 кв.м) исследованы пять полуземляночных жилищ и кузница. Примерное местоположение этих раскопов дается на вновь выполненном плане городища (рис.2).

В 1932-1934 гг., во время строительства корпусов дома отдыха им. М. Горького, сотрудниками Воронежского областного краеведческого музея И.Д. Смирновым, Н.В. Валукинским, Д.Д. Леоновым, Т.М. Олейниковым на участке площадью около 1500 кв.м были полностью исследованы 12 полуземляночных построек жилого и хозяйственного назначения, а также доисследованы еще 18 разрушенных строительными работами построек. Материалы частично опубликованы. Н.В. Валукинским в 1940 г. проведен также осмотр слоя и сбор подъемного материала в строительной канаве.

Следует иметь в виду, что охранные раскопки 1930-х гг. не занесены на приводимый в данном издании общий план памятника, поскольку известно лишь, что последние проводились в районе раскопов 1928 г., где тогда возводились корпуса дома отдыха. Материалы, полученные в довоенное время и хранившиеся в Воронежском областном краеведческом музее, оказались утрачеными во время Великой Отечественной войны, что конечно же затрудняет культурно-историческую атрибуцию памятника.

В последующее время городище специально обследовалось в 1962 г. экспедицией ВГУ. Между тем, проводившимися здесь в послевоенное время строительными работами памятник в значительной степени был разрушен. Вместо старых корпусов дома отдыха возводятся новые здания санатория, сооружена асфальтовая дорога, проводятся другие земляные работы. Оказались почти полностью срытыми укрепления городища. На самой же площадке городища имеются многочисленные перекопы, скопления строительного и бытового мусора.

И не удивительно, что на момент проведения работ 1995 г, бытовало представление, что памятник в значительной степени уничтожен. Поэтому вопрос о постановке его на охрану не ставился.

Городище находится на территории санатория им.М.Горького (северная окраина г.Воронежа). Расположено на останце правого берега, высотой около 25 м. Площадка городища имеет размеры 80-85 х 320-325 м. По данным П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова, укрепления состояли из двух валов. Первый из них проходил по краю площадки городища в его восточной и юго-восточной части. Второй, наружный вал, расположенный параллельно первому, проходил на половине высоты южного склона. Упоминается и о наличии следов сильно заплывших рвов со стороны въезда на городище в его восточной части.

Городище находится на территории санатория им.М.Горького (северная окраина г.Воронежа). Расположено на останце правого берега, высотой около 25 м. Площадка городища имеет размеры 80-85 х 320-325 м. По данным П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова, укрепления состояли из двух валов. Первый из них проходил по краю площадки городища в его восточной и юго-восточной части. Второй, наружный вал, расположенный параллельно первому, проходил на половине высоты южного склона. Упоминается и о наличии следов сильно заплывших рвов со стороны въезда на городище в его восточной части.

Осуществленное в 1994 г. обследование городища позволило установить, что вопреки сложившейся точке зрения о полной утрате оборонительных сооружений они частично сохранились. В первую очередь это относится к внутреннему валу, который прослеживается на протяжении почти 100 м в юго-восточной части городища. Его ширина местами достигает 10 м, высота - 1 м. Каких-либо следов второго вала не зафиксировано. Но в том месте, где он помещен на плане П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова, вдоль всего южного склона городища фиксируется искусственная подрезка. А по образовавшейся в результате этой операции еще в древности площадке ныне проложена асфальтированная дорожка. Ширина площадки - 4-6 м, что, кстати сказать, не соответствует описанию П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова. И лишь местами она достигает 8-10 м. Скорее всего, внешний (своего рода нижний) вал, если он вообще существовал, имел более скромные размеры, чем об этом писалось ранее.

В рамках разработки темы основные работы в 1995 г. включали выполнение инструментального плана городища и проведение охранных работ с целью оценки состояния культурного слоя на отдельных участках памятника и определения возможностей его дальнейшего охранного изучения.

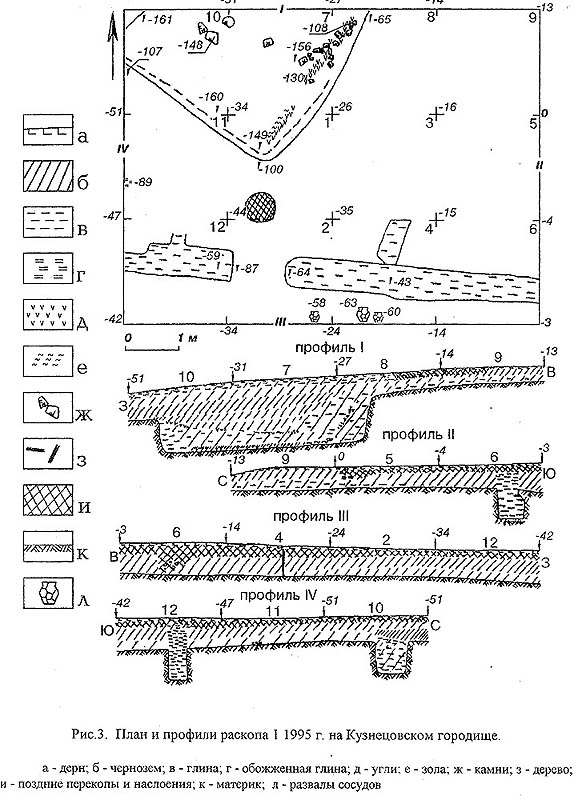

Для раскопа выбран участок на северо-западном краю городища, примыкающий к обнажению берега (раскоп 1 1995 г., начальник раскопа М.В. Цыбин). Планировавшаяся к вскрытию площадь раскопа - около 100 кв.м. Первоначально были исследованы квадраты 1-6. В северо-западном углу квадрата 1 выявлено пятно котлована, для изучения которого прирезаны квадраты 7-12. В результате во вскрытую площадь, составившую 48 кв.м, попала большая часть полуземляночной постройки древнерусского времени (рис.З), Поскольку данное жилище имело хорошую сохранность, было принято решение не расширять раскоп в сторону обнажения, как это планировалось первоначально. Еыло признано целесообразным доисследование постройки осуществить позднее, параллельно с ее возможной музеефикацией. Поэтому особое внимание было обращено на обеспечение консервации раскопанной части постройки, включая полную засыпку раскопа и укрепление обнажения берега в районе невскрытых квадратов раскопа, где осталась часть котлована.

Вскрытие слоя в площади раскопа производилось по квадратам размерами 2x2 м и пластам толщиной 0,2 м, с зачисткой основания каждого пласта. Фиксация остатков строительных комплексов и индивидуальных находок проводилась от единой "0" точки, за которую был принят уровень дневной поверхности в северо-восточном углу квадрата 5.

Культурный слой в площади раскопа имел мощность 0,3 - 0,6 м. Верхняя часть слоя оказалась нарушенной позднейшей хозяйственной деятельностью. Толщина переотложенного слоя достигала 0,3 м. В южной части раскопа фиксировались остатки фундамента постройки XIX-начала XX вв. Фундамент представлял собой вырытую в почвенном и материковом слое канаву, фиксировавшуюся примерно с глубины 0,2 м в квадратах 2, 4, 6, 12. Ширина канавы достигала 0,6 м, глубина ее в материке - до 0,6 м. Канава заполнена глиной зеленоватого цвета. В верхней части встречались обломки красных кирпичей.

Под переотложенным слоем мощностью до 0,2 -0,3 м залегал слой темно-серого суглинка, имевший толщину до 0,4 м, характеризующийся более светлым цветом и включениями коричневой глины в предматериковой части.

В слое содержались материалы эпохи бронзы, раннего железного века и древнерусского времени (последние века I тыс. н.э.).

Керамика эпохи бронзы представлена фрагментами венчиков от семи сосудов воронежской культуры эпохи средней бронзы, из которых три встречены в первом и четыре - во втором штыке слоя. Это фрагменты венчиков горшковидных сосудов, орнаментированные вдавлениями (рис.4, 1-4), а также обломки стенок с прочерченным орнаментом (рис.4, 5) и пальцевыми защипами.

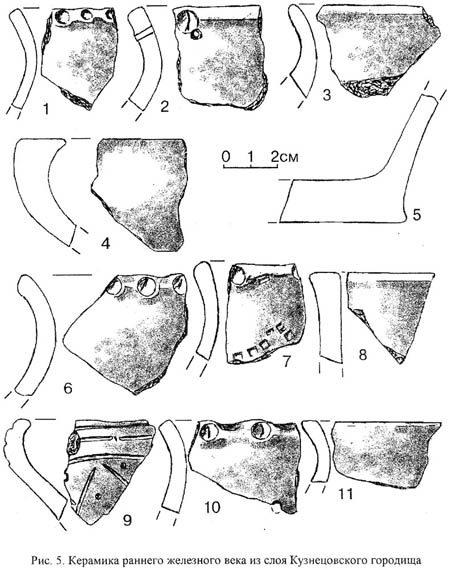

Фрагменты керамики раннего железного века в основном принадлежат лепным сосудам скифского времени. Всего найдено 72 венчика горшков (рис.5, 7-3, 6-7, 10-11) и четыре венчика мисок (рис.5, 4). Кроме того из слоя происходят два венчика кувшинов (рис.5, 8) и по одному венчику ритуального сосудика (рис.5, 9% чашки, толстостенного сосуда типа пифоса и фрагмент миниатюрного сосудика, а также многочисленные днища лепных сосудов и две стенки амфоры.

Венчики горшков имеют заглаженную поверхность серого или коричневого цвета. Сосуды орнаментированы защипами по венчику, иногда в сочетании со сквозными проколами. Особо следует отметить находку венчика горшка с "рогожной" поверхностью (рис.5,7). Показательно, что "рогожная" или "сетчатая" поверхность имелась еще на двадцати стенках.

В керамической серии раннего железного века оказались и отдельные фрагменты, датирующиеся первыми веками н.э. (2 венчика и фрагмент ручки лепных сосудов, 7 стенок сероглиняных сосудов сарматского типа).

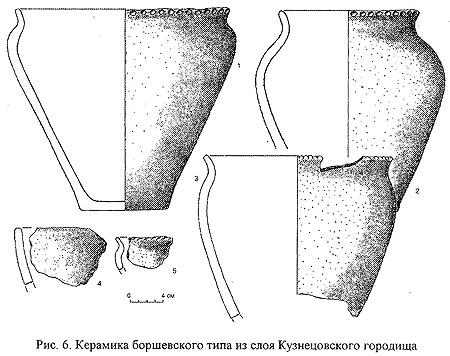

Керамика боршевского типа последних веков I тыс.н.э. представлена фрагментами и развалами горшков. В слое встречено 23 фрагмента венчиков от горшков. Это лепные горшки серо-коричневого цвета с примесью шамота и дресвы (рис. 6). Они орнаментированы пальцевыми защипами и насечками по краю венчика, лишь один фрагмент имеет "веревочную" орнаментацию. Особо отметим, что в квадратах 2 и 4 во 2-м штыке встречены развалы трех горшков (рис.6, 1-3). Несколькими фрагментами представлен развал чаши (рис. 6, 4).

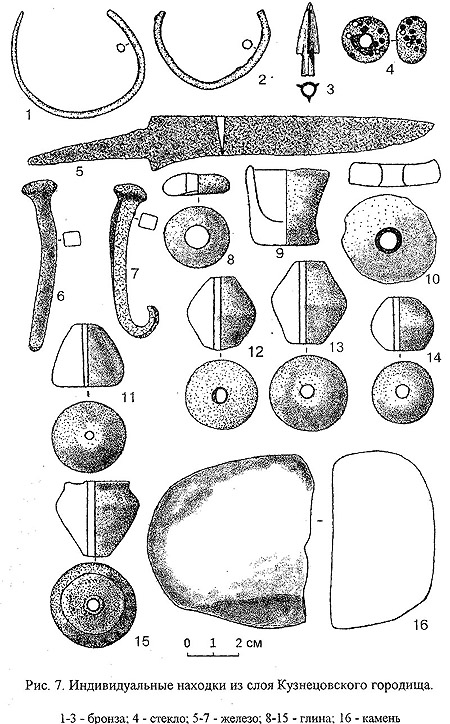

Из слоя в площади раскопа происходит серия индивидуальных находок, включающая изделия из цветных металлов, железа, стекла, глины и камня (рис.7).

Во втором штыке кв. 1 и 12 найдены браслеты, изготовленные из округлой в сечении бронзовой проволоки (рис.7, 7,2). По-видимому, эти два предмета относятся к раннему железному веку. К этому же времени относятся бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, датирующийся V-IV вв. до н.э. (кв. 5, штык 1- рис. 7,3) и бусина из глухого синего стекла с глазками белого, желтого и голубого цветов (рис. 1,4)

Славянский железный нож происходит из второго штыка кв. 10 (рис. 7,5). Два железных гвоздя найдены в первом штыке кв. 5 (рис. 7, 6,7). Свинцовое грузило славянского времени встречено в кв. 7, штык 1 (рис.7, 8). Многочисленна серия глиняных пряслиц раннего железного века (5 экземпляров)- рис. 7, 11-15. Найдены также миниатюрный сосудик раннего железного века (рис. 7, 9), пряслице из стенки средневекового гончарного красноглиняного сосуда (рис.7,/0) и обломок каменного орудия (рис.7,16).

Как уже указывалось, в квадратах 1,7,8,10,1 раскопа выявлена часть котлована полуземляночной постройки (см. рис.3). Постройка исследована неполностью. Часть ее уходит под северный борт раскопа, а западный угол - под западный борт раскопа.

Судя по исследованной части, постройка имела подквадратную форму с длиной сторон около 4 м. Глубина котлована в материке до 0,8 м. Стратиграфия наслоений в районе котлована следующая (см, рис.3, профиль I), Над заполнением котлована под дерновой прослойкой толщиной до 5 см залегала прослойка темно-серой почвы, перемешанной с глиной, толщиной около 0,1 ми прослойка серой почвы мощностью около 0,2 м. Ниже залегает прослойка темно-серой рыхлой почвы толщиной около 0,25 м (собственно первый слой заполнения котлована), темно-серая плотная прослойка (0,2 м) и такой же слой серой почвы (также заполнение котлована). Примечательно, что последняя прослойка отделена от нижележащей тонкой прослойкой из золы, угля, песка. Ниже ее следует серый глинистый слой мощностью 0,26 м, а еще ниже выявлена темная прослойка, фиксирующая пол постройки. Ее мощность - около 5 см. У материковых стенок котлована выделяется слой глинистого заполнения котлована. В восточной части описываемого профиля видна углисто-золистая прослойка от деревянной облицовки стены котлована. Она находится в 0,3-0,5 м от материковой стенки котлована. В той же восточной части котлована, у материкового основания четко выявляется золистый слой и камни от печи.

Вдоль юго-восточной стены котлована фиксировались остатки деревянной облицовки стены постройки. Один участок остатков облицовки отмечен на глубине -108 -130 см. Изучение этих остатков показало, что они представляли собой лежащую горизонтально обожженную деревянную плашку шириной 7 см, толщиной 3-4 см. Ниже ее залегал слой прокаленной земли мощностью 6 - 7 см. Далее следовала еще одна обожженная плашка примерно тех же размеров, что и вышележащая. Ниже этой плашки также залегал слой обожженной почвы толщиной 0,1 м, а еще ниже - до материкового основания - располагался слой глинистого заполнения. Аналогичный участок деревянной облицовки стены выявлен у южного угла постройки.

У восточного угла котлована зафиксированы остатки сложенной из ракушечника печи-каменки. Среди развала камней выявлены угли и зола.

В кв. 10 на глубине - 1,48 м зафиксированы три крупных куска железосодержащей породы. На дне котлована найден кусок шлака. В квадрате 7 выявлена нижняя часть горшка боршевского типа, а рядом с ним - камень, возможно, использовавшийся в хозяйственных целях. Не исключено, что данные свидетельства связаны с железоделательным производством.

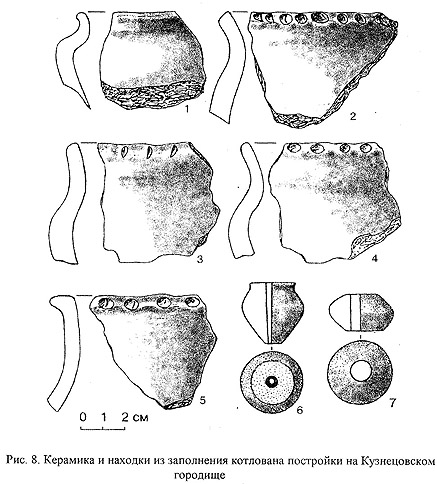

Заполнение котлована, как уже отмечалось, фиксировалось с 3-го штыка слоя (1-й штык заполнения котлована). На этой глубине в заполнении встречены три фрагмента венчиков от лепных горшков боршевского типа. Во 2-м штыке заполнения отмечено наличие 11 фрагментов венчиков боршевских сосудов (рис. 8, 1-4\ в 3-м штыке - 5 фрагментов венчиков от такого рода сосудов. Кроме того из заполнения котлована происходят фрагменты сковороды и чаши, а также стенки гончарного сосуда салтово-маяцкой культуры. В 3-м штыке встречены обломки противня, видимо, связанного с печью. Среди развала печи найдено славянское глиняное пряслице (рис.8, 7).

В заполнении котлована постройки встречены материалы и более раннего времени, попавшие сюда из культурного слоя. Это фрагменты сосудов воронежской культуры эпохи бронзы, скифского времени (рис. 8, 5), в том числе стенки амфор и фрагменты с "рогожной' и "сетчатой" поверхностью, обломки сероглиняных сосудов сарматского типа. Из нижней части заполнения котлована происходит и глиняное пряслице скифского времени (рис. 8,6).

В целом же, проведенные в 1995 г, на городище работы не только уточнили его культурно-историческую оценку, но и продемонстрировали перспективность его дальнейшего изучения. Сформировалось и убеждение в необходимости постановки памятника ш государственную охрану. Рекомендуемая охранная зона (140 х 380 м) включает как площадку городища, так и склоны мыса (см. рис. 1). В пределах охранной зоны безусловно должнь: быть запрещены строительные работы и иная хозяйственная деятельность. Необходимо заключение охранного обязательства с администрацией санатория им.М.Горького, на территории которого находится данный памятник.

Как уже указывалось, территория микрорегиона включает участок правого высокого берега р. Воронеж от северной окраины современного Воронежа до окружной автодороги общей протяженностью около 11 км. Здесь, прежде всего, находится комплекс археологических памятников древнерусского времени последних веков I тыс. н.э. При проведении полевых исследований последних лет основное внимание уделено изучению именно данного комплекса памятников, сопоставляемых с Вантитом.

Отдельные из них многослойные. Кроме свидетельств древнерусского времени они содержат материалы эпохи бронзы и раннего железного века.

Есть и отдельные памятники, относящиеся к эпохе бронзы и раннему железному веку. Краткие сведения о них также приводятся в данном издании. Немаловажно иметь в виду и то обстоятельство, что указанная территория представляет собой памятник природы, известный в географической литературе под названием Воронежская нагорная дубрава.

Территория микрорегиона условно разделена на два участка - южный и северный. Южный участок - территория от санатория им. Горького до Барковой горы. Северный - территория вверх по течению р. Воронеж, севернее Барковой горы. Такое деление в значительной степени обусловлено топографией, поскольку южный участок отделен от северного крупным древним логом. Площадь южного участка в свою очередь рассечена меньшими по величине балками, разделяющего участок на три "горы": Лысую, Драную и Баркову. Вся нагорная часть участка поросла густым лиственным лесом с развитым подлеском. Это обстоятельство в известной степени защищает памятники от усиливающегося антропогенного воздействия, но не способно предотвратить их разрушение и, особенно, разграбление.

Почти тридцать лет назад опубликована статья Б.А. Рыбакова, в которой была предпринята попытка восстановить маршрут функционировавшего в период раннего средневековья сухопутного пути сообщения Киев - Булгар и идентифицировать пункты остановок на данном пути с конкретными археологическими объектами. По высказанному им тогда заключению этот путь пролегал и по территории лесостепного Подонья, где выявлен и изучен массив памятников боршевского типа последних веков I тыс. н. э. - самого начала текущего тысячелетия. В связи с изложенным подходом открывалась возможность поместить в системе этого пути и город Вантит (Ва.иТ, Вабнит), который, судя по данным восточных источников (Ибн-Русте, Гардизи, "Худут ал-Алем"), некогда находился в начале пределов славянского мира и предположительно идентифицировался Б.А. Рыбаковым с городищем у Михайловского кордона, невдалеке от северной границы современного Воронежа, где, кстати сказать, известен целый сгусток памятников этого времени, о которых речь пойдет в данном издании.

Историю полевого изучения и осмысления этих памятников следует начать с конца прошлого - начала нынешнего столетия (работы краеведов Л.Б.Вейнберга, ЕЛ. Маркова и др.). Первое, во многом эмоциональное, описание этих мест более ста лет назад дал Л.Б. Вейнберг, Для изложенного им подхода свойственно целостное, затем надолго утраченное восприятие данной микротерритории как единого целого. Речь идет об участке правого берега реки Воронеж от района Лысой горы до рубежа Чертовицкого, что примерно в 8 км ниже по течению реки Воронеж от одноименного села. А в появившейся тогда же статье Е.Л. Маркова речь шла об отдельных памятниках данной микротерритории. Им были приведены многочисленные топонимы в обозначении отдельных городищ ("Козарское" (Хазарское) городище (городища), "Черново городище" и другие), что совершенно не учитывается в принятых сегодня названиях городищ в работах современных исследователей. Кстати сказать, именно он сообщает, что "все вместе Козарские городища Белой горы носят в народе название "Чернова гора".

Конечно же, уровень полевых исследований воронежских любителей древностей тех лет явно невысок. Но внимательное ознакомление с их мыслями и наблюдениями помогает ощутить колорит восприятия данного микрорайона в те годы, когда последствия массированного антропогенного прессинга на природную среду здесь были куда менее масштабными, чем сейчас.

Начало же серьезного осмысления данных памятников с позиции возможностей археологии связано с работами экспедиции ГАИМК 1928г. под руководством П.Л. Ефименко, когда были осуществлены небольшие по масштабам полевые исследования отдельных памятников древнерусского времени в нижнем течении р. Воронеж. Но результаты этих работ были опубликованы лишь двадцать лет спустя. Последние были интерпретированы как славянские, относящиеся к последним векам I тыс. н.э. Замечу, что в то время довлело представление, что речь идет о глухой окраине на юго-востоке славянских земель.

Исследование памятников рассматриваемого времени в нижнем течении реки Воронеж возобновляется со второй половины 60-х гг. экспедицией Воронежского университета под рук. А.Н Москаленко, затем А.З. Винникова. Результаты этих работ опубликованы. Но тогда изучалась не микротерритория в целом, а лишь отдельные памятники.

Поворот в осмыслении интересующих памятников все-таки связан с именем Б.А. Рыбакова. Имеется в виду предложенная им оценка раннесредневекового сухопутного пути сообщения Киев - Булгар. Именно стремлением сопоставить намеченные Б.А. Рыбаковым пункты остановок на этом пути с конкретными археологическими объектами объясняется проведение в 1989 и 1990 гг. Институтом археологии АН УССР и Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР (рук. А.П. Моця и А.Х. Халиков) совместной экспедиции по предполагаемому маршруту. В 1990 г. в Воронежском университете проведена научная конференция по археологическому изучению микрорайонов, где оценке сухопутного пути Киев - Булгар было уделено первостепенное внимание. Данный вопрос подробно рассмотрен и на состоявшейся в следующем году конференции в Казани. Высказанные на этих конференциях суждения и подходы в оценке местоположения Вантита оказались далеко не тождественными.

Собственно в те же годы сформировался и отстаиваемый мною подход, согласно которому с Вантитом связан целый комплекс памятников древнерусского времени у северной окраины современного Воронежа от санатория им. Горького до окружной автодороги. На формирование данного подхода тогда большое влияние оказали посещения этих памятников ведущими российскими учеными Т.И. Алексеевой и В.В. Седовым и ведущими украинскими археологами П.П. Толочко и А.Л. Моцей. Но более обстоятельная аргументация названного подхода во многом зависела от целенаправленного изучения данного комплекса памятников как единого целого.

С этой целью в 1993-1994 гг. в рамках выполнения кафедрой археологии Воронежского университета научной темы "Памятники археологии Центрального Черноземья в системе историко-культурного наследия России" проводится сплошное обследование микрорайона, в результате чего удалось выявить наличие следов рассматриваемого времени и на промежуточной между уже известными городищами территории, что способствовало формированию представления о его целостности.

В 1995 г. работы проводятся уже в рамках реализации одной из тем по федеральной программе "Археологическое наследие народов Российской федерации". Основное внимание сосредотачивается на инструментальной съемке важнейших объектов и продолжении обследования территории не только вдоль берега реки, но и вглубь плато.

Из-за отсутствия финансирования названной программы в 1996 г, эти работы мы вынуждены были продолжать, опираясь в значительной степени на внутренние ресурсы университета.

Замечу также, что в 1993-1996 гг. сотрудниками кафедры осуществлены и ограниченные по масштабам раскопки отдельных из находящихся здесь памятников. Эти работы теперь уже подчинены реализации задачи охраны памятников и их будущей музеефикации (руководители раскопок ЮЛ. Матвеев, автор, Ю.Д. Разуваев, М.В. Цыбин).

В предлагаемом вниманию читателей издании публикуются основные результаты работ. 1993-1996 гг. по изучению территории микрорегиона на южном его участке (от санатория им. М. Горького до Барковой горы).

А.Д. Пряхин

Благодаря исследованиям археологов в древней истории Восточной Европы не так давно появилась новая страница - Лесостепная Скифия VII - начала III вв. до н. э. Как становится все более очевидным, она представляла сложное, динамично развивавшееся этно-политическое образование, возникшее в результате длительного взаимодействия пришлых ираноязычных номадов и автохтонного населения. В ее почти четырехвеко-вой истории выделяются два этапа:

- VII - VI вв. до н. э. - возникновение и расцвет первых лесостепных скотовод-ческо-земледельческих объединений в Правобережном и Левобережном Поднепровье и Побужье под эгидой военно-кочевой знати (С. А. Скорый). Их археологическим отражением являются многочисленные лесостепные поселения, в том числе, городища гигантских размеров, и большие курганые могильники с захоронениями аристократии и дружинников. Многие из них были совершены в погребальных сооружениях и сопровождались ярким инвентарем, тождественым «раннескифскому культурному комплексу». Парадоксальный факт наличия многочисленных курганных некрополей раннескифского облика в украинской лесостепи при их практически полном отсутствии в это время в причерноморской степи, на территории будущей Геродотовой Скифии получает весьма убедительное объяснение при признании существования Архаической Скифии именно на лесостепной территории. Скорее всего, городища и курганные некрополи являлись материальным выражением двух основных лесостепных укладов - оседло-земледельческого и полукочевого скотоводческого, которые с момента подчинения номадами отдельных лесостепных районов составляли тесно взаимосвязанные, во многом вынужденные для коренного населения социально-экономические системы. Со временем из них могли развиться политии во главе с «царями» меланхленов, гелонов, будинов и прочих народов, о которых писал Геродот.

- V - IV вв. до н. э. - время сосуществования «двух Скифий»: Степной и Лесостепной. Последняя значительно расширяет свою территорию на восток и включает в себя Среднее и часть Верхнего Подонья. Для времени расцвета Геродотовой Скифии мы имеем археологические данные о присутствии скифов лишь в южных пограничных со степью районах и Приднепровской террасовой лесостепи. Судя по сохранению многих, в том числе погребальных традиций остальная лесостепь продолжала оставаться в руках потомков «ранних скифов», давно смешавшихся с местным автохтонным населением. В результате распада некогда единой культуры ираноязычных номадов - носителей «раннескифского комплекса» и их адаптации к местным региональным условиям к середине I тыс. до н. э. сложилась та свита локальных скифообразных групп памятников, за которыми, скорее всего, скрываются имена народов, упомянутых «отцом истории» при описании северной стороны «Скифского квадрата».

Введенное в науку почти полвека назад понятие «Лесостепная Скифия» весьма точно отражает и географическую, и культурную специфику последней, а также прямую причастность ее населения к исторической Скифии и скифам, причем, с самого начала скифской эпохи на Юге Восточной Европы. Однако, как представляется, сводить всю историю народов восточноевропейской лесостепи к скифам, особенно в V-IV вв. до н.э. было бы неправомерно. К эпохе Геродота здесь уже сформировались местные этно-социальные организмы, в том числе, и такие которые «отец истории» уверенно определял как нескифские. Для выяснения их этнокультурной природы необходим конкретно-исторический подход по эпохам и регионам.

«ведь они не основывают ни городов,

ни укреплений, но все они,

будучи конными стрелками,

возят свои дома с собой,

получая пропитание не от плуга,

а от разведения домашнего скота;

жилища у них на повозках.

Как же им не быть непобедимыми... ?»

Геродот

«Пахарь дает славу культуре, город -славу цивилизации».

Борхес

Конец XX в. ознаменовался пробуждением новой волны интереса к фундаментальным проблемам исторического развития народов Степной и Лесостепной Евразии. Утрата жесткой марксистской методологии и глубокое разочарование в весьма однолинейной марксистской концепции истории заставила думающих ученых заняться поисками новых исследовательских парадигм в изучении древних обществ, которые раньше однозначно рассматривались как позднепервобытные. Много новых идей появилось в отечественной археологии и кочевниковедении, где все более заметную роль начинает играть цивилизационный подход к истории. В научной литературе последнего десятилетия можно найти предельно широкий спектр оценок уровня социо-культурного развития скотоводов эпохи бронзы и раннего железного века Степной Евразии вплоть до создания ими особой «скотоводческой цивилизации».

Пионером цивилизационного подхода к степным сообществам явился А.И. Мартынов. Еще в конце 80-х годов прошлого века он предложил интерпретировать «скифо-сибирское единство» евразийских культур VII - III вв. до н. э. как особую степную цивилизацию кочевников. Попутно им же была высказана идея о существовании государственности не только у европейских скифов и среднеазиатских саков, но и у скотоводов Алтая и даже тагарцев. Обе идеи А.И.Мартынова сразу не получили поддержки в скифо-сарматской археологии, хотя их обсуждению был посвящен день на II Семинаре «Античная цивилизация и варварский мир» (Новочеркасск, 1988) и специальное сове-щание в Отделе Скифо-Сарматской археологии Института археологии РАН .

Однако такой подход к скотоводческим обществам как к особой степной цивилизации вскоре пришелся по душе некоторым археологам, занимающимся проблематикой эпохи бронзы, особенно после открытия Аркаима. С рубежа 80 - 90-х годов XX в. одни стали утверждать о «протоцивилизации бронзового века» (как варианты «протогород-ская цивилизация» и «несостоявшаяся цивилизация») на Южном Урале, другие писали о «индоевропейской неурбанистической цивилизации эпохи палеометаллов», охватившей фактически всю степную зону , третьи более скромно о «цивилизационных процессах» в скотоводческих обществах Евразии и даже о «цивилизационном скачке» на стыке средней и поздней бронзы. Причем, судя по привлекаемым аргументам, часто речь идет не только о цивилизации в широком культурологическом смысле, но и о цивилизации как о вполне определенной стадии исторического развития в духе Моргана -Энгельса. И как результат, сейчас можно встретить высказывания о появлении не только отдельных признаков, но и самой ранней государственности у пастушеских племен степной и лесостепной Евразии уже в эпоху средней бронзы (1-ая пол. II тыс. до н.э.) или даже еще в энеолите (III тыс. до н.э.).

При всей методологической слабости и разнобое приведенных выше оценок в них проглядывает не просто очередной научный курьез, какими богата отечественная наука нашего времени, а стремление выработать оригинальную исследовательскую парадигму в условиях активно утверждающегося в отечественной науке «нового» цивилизаци-онного подхода. Но очень важно, чтобы она была адекватна изучаемому явлению. К сожалению, ни один из названных выше исследователей не дал сколь-нибудь внятной дефиниции понятия «цивилизация», которым он пользуется и которое, как известно, отличается аморфностью и многозначностью содержания. Предложенные же для описания «скотоводческой цивилизации» критерии, такие, как высокий уровень развития пастушеского хозяйства, выделение ремесел и т.п. или не вполне соответствуют феномену цивилизации в том его понимании, какое утвердилось в науке, или же описывают совсем иное историческое состояние общества, мало похожее на классическую цивилизацию. Мне представляется, что гносеологический потенциал вещественных источников и современные методы социоархеологии позволяют, если не решить проблему, то все же более надежно определить уровни исторического развития, достигнутые скотоводческими обществами эпохи бронзы и раннего железного века. Для ее разработки помимо общепринятой триады «наглядных» критериев цивилизации как определенной ступени развития общества и его культуры (появление городов, монументальной архи-тектуры, письменности) наиболее перспективными представляются следующие виды археологических объектов:

- остатки поселенческих структур;

- типы и размеры поселений;

- площадь жилищ;

- различия в размерах погребальных сооружений и в составе сопровождающего инвентаря;

- место престижных и рядовых погребений в структуре курганов и могильников.

Важно, что все они довольно полно представлены в культурах эпохи бронзы и раннего железного века степной и, особенно, лесостепной Евразии, что позволило провести сравнительный диахронный анализ оставивших их сообществ по одним и тем же параметрам. Ниже кратко излагаются его результаты.

Хорошо известно, что для переходной эпохи от первобытности к цивилизации и государственности характерно зарождение и развитие многоуровневой организации общества, что рано или поздно находило отражение в остаточных схемах расселения в виде появления иерархии поселений. Изучение степных и лесостепных систем расселения эпохи средней и поздней бронзы (абашевская и срубная культуры) показывает, что подавляющее большинство из них были приблизительно одинаковы по своей внутренней структуре и в сущности составляли один «административный» уровень. Сколь-нибудь заметных признаков развития иерархических поселенческих структур у обитателей южнорусских степей и лесостепей во II тыс. до н. э. пока не отмечено. Видимо, здесь еще не получили развития процессы институализации власти, оторванной от народа, имевшей свои постоянные резиденции. Появление разноуровневых поселенческих структур на Юге Восточной Европы археологически надежно фиксируется с наступлением железного века, когда в лесостепи, а затем и в степи возникает множество городищ. Наиболее крупные из них вместе с расположенными поблизости неукрепленными поселениями и курганными некрополями кочевнического облика образовывали локальные микрорайоны памятников, которые в социальном плане, скорее всего, соответствовали отдельным вождествам разного уровня.

С только что рассмотренным критерием тесно связан другой - размеры и типы поселений, которые содержат информацию о некоторых качественных характеристиках оставивших их сообществ. Еще со времен Г. Чайлда едва ли не самым популярным археологическим отличием городов от других типов поселений считаются такие их размеры, где могло проживать не менее 5 тыс. человек, хотя сам этот количественный критерий далеко не бесспорен. Если все же им воспользоваться, то мы не найдем, так сказать, «ранних городов» в эпоху бронзы. Даже поселения типа Ар кайма не дотягивают до этого показателя. Площадь же остальных поселений II тыс. до н.э. редко превышала 1 - 2 га, а число обитателей 100 - 150 человек. Их социальная топография была проста. По многочисленным эмпирическим наблюдениям этнологов, управление общинами с таким количеством членов не требовало какого-то особого надлокального уровня власти . Подавляющее большинство бытовых памятников степной и лесостепной бронзы демонстрируют слабо дифференциированные социальные, почти эгалитарные структуры, распространенные на очень большие территории. По основным социальным признакам они еще соответствуют так называемому сегментарному типу общества.

Во многом иная картина наблюдается в раннем железном веке, когда в восточноевропейской лесостепи сооружаются сотни хорошо укрепленных городищ, размеры некоторых из них многократно превышали минимальный количественный показатель Г.Чайлда. Уже сам факт повсеместного их распространения свидетельствует о весьма радикальных переменах в жизни общества. В Поднепровье и Побужье появляются городища-гиганты площадью в сотни гектар (Матронинское, Трахтемировское, Немиров-ское и др.), не говоря уж о знаменитом Вельском городище на Ворскле, где могло одновременно проживать до 40 - 50 тыс. человек. С V в. до н. э. большие городища сооружаются и в степи. Их отличает сложная социальная топография (Каменское городище на Нижнем Днепре, Елизаветовское городище на Нижнем Дону). Концентрация населения на таких поселениях квазигородского типа требовала принципиально новых властных структур, способных подвигнуть его к выполнению гигантских по объему работ. По-видимому, их отражением явились расположенные поблизости от крупных городищ аристократические могильники, содержащие курганы «царского» ранга типа «Старшой Могилы» в Посулье по соседству с огромным Басовским городищем, «Чертомлыка» на Нижнем Днепре недалеко от Каменского городища или «Пяти Братьев» на Нижнем Дону, входившего в структуру некрополя Елизаветовского городища. Гигантские размеры их насыпей, сложные погребальные сооружения и роскошный сопровождающий инвентарь, по ценности на несколько порядков превосходящий заупокойные приношения рядовым членам общества, служат наглядным показателем степени концентрации власти и богатств в руках скифских «царей» и их «номархов». Однако следует признать, что основная масса рядовых номадов, будь то скифы или сарматы, имела низовую социальную организацию, которую A.M. Хазанов весьма точно назвал стратифицированной сегментарной системой .

Степные и лесостепные общества II и I тыс. до н.э. существенно различаются по размерам жилых сооружений. По единодушному мнению исследователей, для культур эпохи бронзы более характерны жилища площадью от 50 - 70 до 200 - 300 кв.м. Они служили местами обитания большой патриархальной семьи. Иной тип жилищ мы находим на городищах и поселениях раннего железного века Юга Восточной Европы. Их обычные размеры чуть ли не на порядок меньше (от 10 до 30 кв.м.) указывают на тип малой патриархальной семьи, что находит подтверждение и в античной традиции. Если проанализировать этот критерий в обществах переходного типа от варварства к цивилизации, то почти повсеместно для этой эпохи мы увидим тенденцию к сокращению жилой площади рядовых жилищ до размеров, необходимых для проживания малой (нуклеарной) семьи. В этом смысле домостроительные традиции населения раннего железного века стоят ближе к ступени цивилизации, нежели таковые эпохи бронзы.

Проведенное автором сравнительное исследование показало существенные различия не только в размерах погребальных сооружений, но и в организации курганных некрополей в эпоху бронзы и раннем железном веке, когда впервые появляются большие могильники элиты, иногда насчитывающие десятки, а то и сотни насыпей. Несоизмеримыми оказались трудозатраты при возведении погребальных сооружений для захоронений «знати» II тыс. до н. э. и могил военной аристократии и «царей» I тыс. до н. э. В них отлагалась значительная часть прибавочного продукта, преобразованного в престижные вещи неутилитарного назначения и многочисленный античный импорт. Некрополи раннего железного века в степи и лесостепи убедительно свидетельствуют о появлении института наследования социального статуса, что надежно не просматривается на археологических материалах могильников эпохи бронзы, не исключая даже самые известные (Синташта, Потаповка, Филатовка).

Комплексный анализ массовых археологических индикаторов уровня социокультурного развития позволил выявить еще одно кардинальное различие в социальной организации пастушеских скотоводов эпохи бронзы и номадов раннего железного века, проявляющееся в характере разделения труда между подвижными скотоводами и оседлым земледельческо-пастушеским населением. В эпоху бронзы между ними еще не ощущалось сколь-нибудь существенной обособленности этнокультурного и социального плана. Видимо, тогда разделение труда осуществлялось внутри общины, проживавшей на одном поселении: одна ее часть жила оседло, другая, сопровождая стада, вела подвижный образ жизни . Иная ситуация сложилась на Юге Восточной Европы в раннем железном веке с появлением номадов. Специализированное кочевое хозяйство не могло обеспечить скотоводов всем необходимым и, прежде всего, продуктами земледелия и ремесла. Поэтому кочевники стремились подчинить себе оседлое, как правило, иноэтничное население, а затем насильственно включали его в свою социально-экономическую систему. На этой основе возник феномен ранней скифской государственности, где доминировали даннические и так называемые дистанционные(война, грабеж, вымогательство «подарков») формы эксплуатации воинственными кочевниками оседлоземледельческого населения не только в степи, но и в лесостепи. Привыкший выпасать свой скот кочевник легко становился, по выражению А.Тойнби, «пастырем» местного «человеческого стада». Возможно, наглядным археологическим свидетельством существования в раннем железном веке именно такого экзополитарного (то есть направленного «вовне») или ксенократического способа производства служат уже упоминавшиеся большие курганные могильники номадов (или бывших номадов) в лесостепи типа посульских или среднедонских, возникавшие по соседству с городищами, где проживало автохтонное оседлое земледельческо-скотоводческое население.

Отказ от изолированного, «статичного» рассмотрения обществ эпохи бронзы и раннего железного века на Юге Восточной Европы в узких хронологических рамках только «своей» эпохи позволил не только уточнить достигнутый ими уровень исторического развития, но и выявить весьма существенные структурные различия между ними. В социальном плане скотоводческие общества II тыс. до н. э. выглядят весьма гомогенными, особенно, в сравнении с более стратифицированными кочевническими образованиями раннего железного века. Может быть, эти различия отражают два разных пути развития скотоводческих обществ Евразии (соответственно "пасторализм" и "номадизм") или две стадии эволюции скотоводческого хозяйства с явными признаками формирования иерархических социальных, а затем раннегосударственных структур у номадов, начиная с I тыс. до н. э. В ряде случаев последние достигали размеров «крупномасштабных обществ», свойственных цивилизации, и имели весьма сложную социально-политическую организацию («кочевые империи»). Античные источники свидетельствуют о наличии у скифов, сарматов, алан, гуннов не только наследственной аристократии, но и государственности (др. греч. pomAsia, лат. regnum, кит. "го" и даже "син го" - букв, «кочевое государство») с правящими царскими династиями. Видимо, действительно, начиная со скифо-сарматской эпохи, мы имеем дело с моделями политогенеза, ведущими к становлению так называемых «военизированных обществ» и «ранних государств», что косвенно проявилось в формировании ярко выраженных субкультур властвующей элиты («скифская триада») или так называемых «государственных культур» (например, в эпоху раннего Средневековья - культуры Хазарского каганата, известной как салтово-маяцкая). Но, кажется, даже в раннем железном веке, да и позже до становления в степи устойчивой цивилизации дело так и не дошло. На это были свои очень серьезные причины.

Цивилизацию нельзя представить без городов, которые являлись своего рода кристаллами ее роста. По большому счету именно города породили тот тип культуры, который принято называть цивилизацией. Как уже отмечалось выше, начиная с I тыс. до н.э. в степи и лесостепи Восточной Европы время от времени появлялись крупные хорошо укрепленные городища, которые по занимаемой площади и рассчетной численности населения многократно превосходили минимальный критерий Г. Чайлда для первых городов. Эти «квазигорода» играли важную роль не только в жизни местного оседлого населения, но и номадов. Они были им необходимы для обмена продуктов скотоводства на ремесленные изделия и другие товары, но, и это надо подчеркнуть, не для функционирования самого кочевого хозяйства. «Степные города», будь то Каменское или Елизаветовское городища скифского времени, хазарский Саркел или золотоордынский Сарай Берке действительно представляли очаги цивилизации среди бескрайних степных просторов. Но цивилизации по существу уже оседлой, а не кочевой. Нигде эти города естественно не вырастали из кочевого уклада, повсюду они являлись во многом искусственными, а главное эфемерным образованиями, возникшими вокруг ставок правителей путем насильственного втягивания людских и материальных ресурсов из зоны зрелых цивилизаций. Срок их жизни был очень короток - как только тот или иной степной народ переходил «от кочевий к городам)?, спустя несколько поколений наступал конец его владычества в силу известного закона «пульсации степей». Даже великие золотоордынские города, пышно расцветшие в XIV в., по словам Г.А. Федорова-Давыдова, оказались историческим «пустоцветом» и в следующем XV в. не оставили после себя ничего кроме величественных руин и воспоминаний .

Исторические источники и этнография указывают, что степняки всегда ощущали враждебность города их традиционному укладу жизни. Назидательные истории на эту тему сохранила как античная - трагическая судьба скифского царя-эллинофила Скила (Herod.: IV. 76), так и средневековая традиции. В знаменитых тюркских надписях Кюль Тегина и особенно Тоньюкюка выражена целая доктрина кочевого антиурбанизма. Тонюкюк сделал выбор и бросил город ради степи . По этой и многим другим причинам степные города не были и не могли стать аккумуляторами достижений и трансляторами традиций собственно степной культуры, без чего невозможно представить становление любой самобытной цивилизации, в том числе, и гипотетической степной. Но дело здесь не только в принципиальной несовместимости цивилизации в изначальном смысле этого слова - а оно все-такие вызывает определенные ассоциации с гражданским обществом и городской жизнью (лат.с/'v/'s, civitas) — и номадизма, где последние отсутствуют или не являются базисными. Гораздо существеннее другое.

Величайшее различие между классическими цивилизациями древности и степными культурами лежит в сфере хранения и передачи социально значимой информации. В степных культурах Восточной Европы как древности, так и средневековья не получил развития важнейший атрибут цивилизации - письменность, точнее, письменная культура. Ряд современных ученых рассматривает именно письменность в качестве обязательного признака цивилизации, отличающего ее от первобытных «доисторических» обществ . Иногда цивилизацию и вовсе определяют как культуру классового общества, овладевшего письменностью. Случаи использования различного рода знаков и письмен хорошо известны как у ранних, так и у поздних кочевников, особенно при переходе на третью стадию кочевания. Но в степных скотоводческих обществах писъмен-ные тексты никогда не относились к числу важнейших «архетипов» их культуры . Степной скотоводческий уклад по самой своей внутренней социально-экономической природе не требовал развития таких сложных систем учета и контроля, которые мы знаем в древнейших цивилизациях и которые, в конце концов, породили потребность в записи этой социально значимой информации. И данные нарративных источников, и данные археологии свидетельствуют, что у подавляющего большинства пастушеских народов не было своих развитых систем письма и тем более корпуса авторитетных текстов, по крайней мере, до перехода к оседлости и возникновения «кочевых империй». В повседневной жизни скотоводы прекрасно обходились традиционными способами передачи значимой для них информации (генеалогии, эпос, зарубки и метки на дереве, разного рода бирки и т.п.). Поэтому у них не получила сколь-нибудь глубокого развития письменная культура - основной передатчик и аккумулятор информации в эпоху цивилизаций, хотя различные знаковые системы, в частности, знаки и тамги хорошо известны. Видимо, это еще в большей мере относится к культурам ранних пастушеских скотоводов эпохи бронзы, хотя в последние годы ряд российских и украинских археологов пишут о появлении у них письменности еще во II тыс. до н. э, а некоторые ее уже уверенно читают . Так в их трудах появляется еще один «искомый» признак «степной цивилизации» эпохи бронзы.

Нет сомнений в том, что ранние и тем более поздние кочевники широко использовали многие достижения цивилизации и в свою очередь внесли свой немалый вклад в сокровищницу мировой культуры. Однако высказанные выше соображения не позволяют мне принять столь модную сейчас гипотезу о «степных цивилизациях». По-прежнему представляется целесообразным применять к степным сообществам традиционные для нашей науки понятия «пастушество» или «пасторализм» (для обществ III - II тыс. до н. э.) и «кочевничество» или «номадизм» (с I тыс. до н. э.). Они более адэкватно выражают их уклад, культурное своеобразие и специфику исторического процесса в степи, нежели весьма неопределенное и аморфное понятие «степная цивилизация». Введение его в научный оборот отнюдь не способствует утверждению цивилизационного подхода к истории, а, как кажется, прикрывает лишь подспудное стремление ряда отечественных археологов (по принципу «чем наши народы или культуры хуже»!) «подтянуть» степных пастухов эпохи бронзы и кочевников железного века до уровня цивилизации. Мне кажется, что все это задает ложное направление исследования, которое может привести лишь к искажению масштабов реальной истории Евразии.

Многолетнее изучение затронутой здесь проблемы убедило меня в том, что древние цивилизации и степные культуры имели различные экономические базисы, практиковали различные способы эксплуатации, использовали разные механизмы сохранения и средства передачи жизненно важной для них информации и культурных традиций, развивались в разных ритмах в соответствии со своими закономерностями, наконец, имели разные исторические судьбы. В силу этих и других причин возможности их исторического развития и пределы роста были разные. Скотоводческие народы с самого начала шли больше по адаптационному пути развития . У кочевников адаптация к природно-климатическим условиям степи достигла таких масштабов, что они становились почти органической частью степных экосистем. В масштабах Всемирной истории степной путь развития, в конце концов, оказался исторически неперспективным. В зонах же цивилизации народы, начиная с эпохи неолита, методом проб и ошибок вышли на трансформационный путь развития, который привел человечество к современному миру. Ранние цивилизации и степные культуры различались даже по своей продолжительности - первые существовали, как правило, несколько тысячелетий, возраст вторых редко превышал два - три века, что уже само по себе для цивилизации маловато. Более того, как показала многовековая история Евразии, даже приближение наиболее «продвинутых» скотоводческих обществ к порогу цивилизации грозило им смертельной опасностью, причем, не только для традиционной степной культуры, но и для самого дальнейшего существования созданных ими этно-политических образований в силу того же универсального закона «пульсации степей». По этой причине практически все известные историками и этнологам степные сообщества имели обратимый характер. При распаде «кочевых империй» уцелевшие номады возвращались к традиционному родоплеменному образу жизни. И в степи почти с «нуля» начинался новый цикл исторического развития. Отсутствие у степняков развитой письменной культуры лишало их глубинной исторической памяти, в частности, о своих предшественниках. В результате тюрки, потомки гуннов, ничего не знали о своих предках также, как монголы Чингисхана ничего не знали о тюрках . Наличие очень глубоких разрывов в истории и культуре Степной Евразии, особенно в годы смены степных владык, по-видимому, составляет одну из особенностей ее развития, начиная, по крайней мере, с эпохи бронзы.

В свете высказанных выше соображений мне представляется более правомерным традиционный подход к пастушеским и кочевым обществам древности не как к каким-то особым «степным цивилизациям», а скорее, наоборот, как к альтернативе цивилизации как таковой. Изучение кочевой альтернативы социальной эволюции представляется весьма перспективным новым направлением в исследовании истории степных и лесостепных обществ Евразии. Однако следует напомнить, что в отличие от некоторых современных ученых альтернативность двух основных миров ойкумены хорошо понимали древние, начиная с «отца истории» Геродота. Он первым обратил внимание на полную противоположность образа жизни и традиций скифов и эллинов, Эта антитеза положена в основу его «Скифского логоса». Особенно ярко она проявилась в знаменитом описании образа жизни скифов, вынесенном в эпиграф к настоящей публикации (IV. 46). В последующей античной литературной традиции эта дихотомия «своего» («цивилизованного») мира и скифского, сарматского и пр. образа жизни еще более усилилась. Аналогичная картина наблюдалась в восприятии китайцами своих степных соседей - юэджей, хунну, позже тюрок и монголов. С точки зрения эллинов, римлян и китайцев мир древних степных номадов Востока и Запада казался предельно «иным», противоположным их «нормальному», «цивилизованному». В этом сказался не только обычный этноцентризм, но и осознание действительных глубинных различий между «людьми, натягивающими луки» и «людьми плуга, пера и книги».

Альтернативность степного мира кочевников древним цивилизациям во многом еще предстоит изучать. Но уже сейчас начинают просматриваться некоторые интересные закономерности их взаимодействия, в частности, механизмы образования кочевнических потестарных объединений в связи с внутренними переменами в зоне цивилизаций. Недавно кочевниковеды обратили внимание на то, что величина кочевых обществ и их могущество прямо пропорциональны размерам и силе соседних оседло-земледельческих цивилизаций, входивших с номадами в единую «мир-систему». И хотя эта идея недавно подверглась конструктивной критике со стороны такого известно научного авторитета, как A.M. Хазанов она представляется весьма плодотворной. Глубинную взаимозависимость степного кочевого и античного миров в Северном Причерноморье отмечают антиковеды и скифологи, а для Дальнего Востока - китаеведы.

Исследование путей социальной эволюции, альтернативных цивилизации, представляется особенно перспективным для разработки новой концепции биполярного исторического процесса в древности, не сводимого только к истории классических цивилизаций Древнего Востока и Античного мира, но включающего народы и культуры степного пояса Евразии.

Начиная с 30-х гг. XX в. палеосоциальная проблематика заняла видное место в отечественных историко-археологических исследованиях по эпохе бронзы и раннему железному веку степной и лесостепной Евразии. Уже тогда в основных чертах сформировалась теория родового строя древних скотоводов Восточной Европы, нашедшая наиболее полное выражение в работе А.П. Круглова и Г.В. Подгаецкого. Этим исследователям удалось в целом удачно наложить известную схему родового строя Моргана - Энгельса на весьма немногочисленные в то время данные о степных, преимущественно курганных древностях. Их труд оставался настольной книгой нескольких поколений археологов, занимающихся проблематикой эпохи бронзы.

Однако с 70-х гг. в отчественной археологии наступает время смены основной исследовательской парадигмы в изучении социального строя скотоводов эпохи бронзы. Этому были как минимум две причины. Во-первых, старая родовая теория все чаще вступала в противоречие с новыми археологическими материалами, прежде всего, с результатами раскопок больших степных курганов. Их изучение все нагляднее свидетельствовало об ином, более высоком уровне социального развития оставивших их обществ, чем это позволяла старая научная доктрина. С другой стороны, в 60 - 70-е гг. отечественные археологи познакомились с теорией выдающегося французского ученого Ж. Дюмезиля . Тогда представлялось, что он весьма убедительно доказал изначальное деление индоевропейских и, в особенности, индоиранских обществ на три обособленных социальных слоя: жрецов, воинов-колесничих и свободных производителей -скотоводов и земледельцев Переход к новой исследовательской парадигме окончательно обозначился к середине 70-х гг. после раскопок В. Ф. Генингом могильника Синташта и публикации Е. Е. Кузьминой первых работ по социальной и этнической проблематике древнейших скотоводов Юга Восточной Европы.

Обращение археологов к богатому теоретическому наследию Ж. Дюмезиля, безусловно, стимулировало исследования по этно-социальной тематике эпохи бронзы, нацеливало их на более конкретную социальную интерпретацию погребений. В могильниках абашевской, раннесрубной и синташтинской культур выделяется серия захоронений с довольно ярким инвентарем воинов-колесничих. Не вызывает сомнений их соответствие второму сословию в теории Ж. Дюмезиля. Не возникало трудностей и с соотнесением основной массы курганных погребений с третьим сословием - рядовыми скотоводами и земледельцами. Однако совсем иначе дело обстояло с выделением и предлагаемой атрибуцией представителей первого сословия - жрецов. По моим наблюдениям, в настоящее время уже накопилось более десятка вариантов предлагаемых археологами атрибутов представителей этого сословия.

- Ритуальная деревянная посуда для приготовления и употребления священного напитка ариев — сомы (хаомы).

- Каменный или деревянный столб в погребении или рядом с ним.

- Наличие особой ритуальной площадки, ограды, ровика, вымостки, валообразного сооружения, интерпретируемого как святилище .

- Особый обряд погребения: кенотаф, сидячая поза, кремация покойника.

- Курганные насыпи необычной овальной или удлиненной формы, иногда с перемычкой ("гантелеобразные").

- Богато орнаментированная керамика, украшенная крестами, свастиками и т.п.

- Костяные лопаточки с втулкой в абашевских и синташтинско-потаповских погребениях, связываемые с культом Агни, Индры, Сомы .

- Ряд "жреческих" признаков предложен для погребений катакомбных культур, которые отдельными исследователями также признаются индоарийскими.

- Погребения с глиняными масками.

- "Флейты Пана"

- Курильницы и жаровни.

- Молоточковидные булавки.

- Связка "шило-нож" .

- Бусы-четки.

Используя признаки 1-6, В.В. Отрощенко даже попытался подсчитать количество жреческих погребений и определить их процент (у срубников в целом 3,3 %, у срубников Украины несколько выше - 4 %) . Еще дальше пошел А.Т. Синюк. На основании применения многих из перечисленных критериев он пришел к заключению, что едва ли не большинство подкурганных погребений эпохи бронзы принадлежало сословию служителей культа. Более того, в последнее время он выдвигает тезис о наличии в общественном устройстве «ярких признаков теократизма» еще на исторической прародине ариев в южнорусских степях .

Как мы видим, количество предлагаемых жреческих атрибутов очень велико. Уже само по себе это обстоятельство настораживает и заставляет вспомнить старый принцип лингвистов - надежность этимологии обратно пропорциональна их количеству. Многие из предложенных в последние годы атрибутов явно не достаточно обоснованы свидетельствами индоиранской традиции. Другие не обнаруживают в ней сколь-нибудь надежных корней. Не имея здесь возможности проанализировать все «жреческие» признаки, остановимся на двух, наиболее популярных в последнее время.

Деревянные сосуды как атрибуты «жреческой» принадлежности отдельных сруб-ных погребений. В «Ригведе» действительно упоминаются чаши и ковши из дерева для употребления сомы . Поэтому В.В. Отрощенко вслед за И.Ф. Ковалевой вполне правомерно попытался интерпретировать находки деревянных сосудов в срубных погребениях в качестве их жреческих атрибутов . Может быть, действительно какая-то часть деревянных сосудов из степных погребений употреблялась жрецами в ритуалах, связанных с сомой . Но отделить их надежно от деревянной посуды, используемой для профанических целей, пока не представляется возможным. Хорошо известно, как широко деревянная посуда употреблялась в быту номадов самых различных эпох и регионов Евразии (Herod. IV. 2). Так, в пазырыкской культуре деревянные блюда и кружки ставили в могилы умерших всех социальных рангов. Мало подкрепляют «жреческую» атрибуцию погребений ссылки на встречаемость деревянных сосудов с металлическими накладками в скифских погребениях. Их нет в раннескифских захоронениях VII - VI вв. до н. э. Они характерны для погребений V в. до н. э., а в следующем IV в. до н. э. уже выходят из употребления. К тому же у скифов эти сосуды встречались, как правило, в погребениях вместе с набором вооружения, характерным для воинов.

Другой атрибут жреческих погребений средней бронзы - «флейты Пана». Термин предложен Н. Макаренко, использовался И.В. Синицыным, а в последнее время подхвачен Ю.А. Шиловым и другими исследователями. Сейчас находкам костяных трубочек в погребениях ранней и средней бронзы придается глубокий сакральный смысл. Однако подобная интерпретация «флейт» явно противоречит хорошо изученной индоевропейской музыкальной традиции. Мне не удалось найти свидетельств их использования для сопровождения религиозных гимнов. Дело заключается в том, что у различных индоевропейских народов флейта, дудка и подобные им духовые инструменты являлись элементами «низовой» народной культуры. Для сакральных целей они не подходили по одной причине - при игре на флейте жрецу нельзя сопровождать гимны, так как его уста заняты. Это хорошо осознавали древние. Поэтому не случайно у греков «мусические» искусства четко делились на возвышенную мелику, сопровождаемую игрой на кифаре (лире), и более низкую авлетику (от греч. "авлос" - флейта). Именно флейты сопровождали праздничные дионисийские шествия, которые Гесихий квалифицировал как «похотливые и распутные песни». Для сопровождения гимнов арии, греки, фракийцы, кельты, галлы, славяне в древности использовали струнные инструменты, позволявшие жрецам «петь» гимны. Инструменты типа «флейты Пана» в «Риг-веде» и «Авесте» не известны. В поздневедийской литературе упоминается лишь одноствольная дудка - «вина». Кажется логичнее рассматривать подобные находки в древ-неямных и катакомбных захоронениях по их прямому назначению - в качестве пастушеских музыкальных инструментов. Именно в это время, как никогда позже, получает развитие традиция включать в состав погребального инвентаря инструменты, подчеркивающие профессиональную принадлежность их владельцев.

Между тем, как мне представляется, исследователи социальных структур степных скотоводов эпохи бронзы неоправданно опускают сведения о жрецах и прорицателях у скифов и других евразийских номадов I тыс. до н.э. Игнорирование этого весьма перспективного направления научного поиска еще более непонятно, так как речь идет о жречестве в обществах древних скотоводов, ираноязычие и иранская принадлежность которых не вызывает никаких сомнений.

Геродот сообщает следующее: